2021年6月から続けているチキラボの定期調査「社会抑うつ度調査」。その第13回目の調査を2024年9月30日〜10月2日にかけて実施しました。この記事では、第13回目の調査で分かった人々のコロナ感染予防対策と行動制限の動向をご報告します。

チキラボの「社会抑うつ度調査」の概要・調査手法・第13回調査の回答者の基本データの説明はこちらをご覧ください▽

リサーチチームコラム:「日本人はいま、どのくらい「不安」なのか」

Ⅰ . 質・量ともにゆるんだ個人のコロナ対策

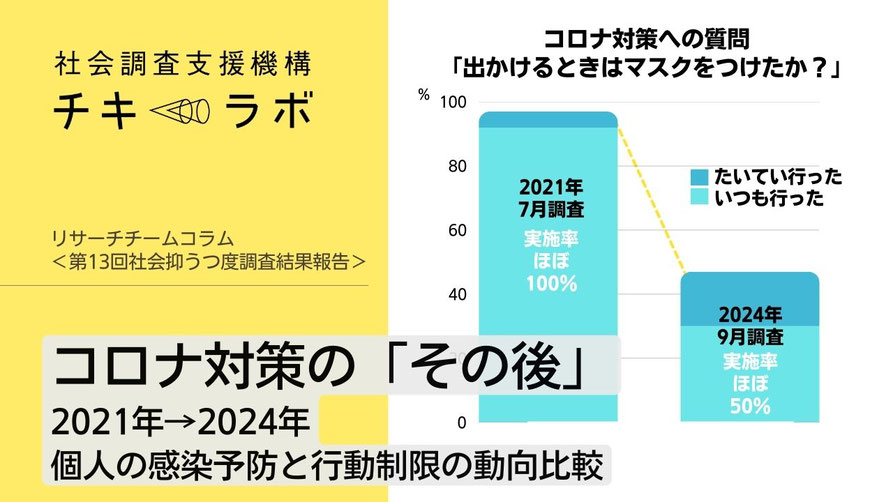

社会抑うつ度調査では、個人で行なっているコロナ感染予防対策について質問を行ってきました。2021年7月調査の結果と比較することで、コロナ対策の「現在地」を確認していきます。

はじめに、2021年7月調査結果でわかった人々のコロナ感染予防対策の動向を確認しておきましょう。

図1 2021年7月調査 コロナ感染予防対策について

上記グラフは「いつも行った」と回答した人の比率が高かった順に並び替えています。

最も実施率が高いのが「出かけるときはマスクをつけた」で「たいてい行った」を合わせればほぼ100%近い人が実施していたことがわかります。次に多いのが「店舗入り口などに設置されている消毒液を利用した」、そして「家に帰ったらまず、ていねいに手や顔を洗った」で、「たいてい行った」まで合わせればこちらも8割近くの人が実施している状況でした。

その次にくるのが「人との間隔はできるだけ空けた」。やや間が開く形で、「こまめに換気した」、「電車やバスに乗る時は、混雑する時間を避けた」が続きます。それ以外の項目も、「出かけるときはフェイスシールドを使った」以外は全て「たいてい行った」まで合計した実施率は10%以上となっています。

ここから、2021年7月当時のコロナ感染予防対策は、マスク着用と手洗い・消毒、密を避けることを中心として、徹底実施されていたと言えるでしょう。

当時の動向を振り返ってみても、ワクチンの接種は始まったばかりの時期でしたし、東京では4回目の緊急事態宣言が出されるなど、緊張状態が続いていました。

そこから3年が経過した2024年9月のデータでは、このコロナ感染予防対策はどのくらいの実施率になっているのでしょうか。

図2 2024年9月調査 コロナ感染予防対策について

グラフは2024年9月の調査データから作成したものです。先ほどと同様に、実施率が高い順に並び替えています。見ると上位の項目でも「たいてい行った」までを含め、約50〜55%付近となっており、2021年7月と比較すると大幅に実施率が減少しています。

中でも、2021年7月には実施率ほぼ100%だったマスク着用は、「たいてい行った」まで含めても47.7%と、大きく下がりました。比較的上位にあった「外出した時は人との間隔はできるだけ空けた」についても実施率は大きく下がり27.6%です。実施率10%以下のものも増えています。

以上から個人のコロナ感染予防対策は質・量ともに緩んできていることがわかります。

Ⅱ. 大人数での外食や遊びは縮小? 自主的な行動制限のいま

コロナ禍では緊急事態宣言のように外側からのプレッシャーも相まって自主的な行動制限が求められる状況下にもありました。そこで自主的な行動制限の動向についても確認してみたいと思います。

1ヶ月の外出状況について聞いた次の質問を確認していきましょう。まずは2021年6月〜2022年2月にかけてのデータです。

図3 2021年6月〜2022年2月調査 自主的行動制限について

特に自主的な制限が目立つのが非同居人との外食や遊びで、比較的緩くなった2021年11月、2022年2月でも、1ヶ月の間で0回と回答した人が8割〜9割にのぼっていることがわかります。

ではこうした自主的な行動制限も個人的なコロナ感染予防対策と同様に、2024年9月調査時点で、緩んできているのでしょうか。

図4 2024年9月調査 自主的行動制限について

質問の仕方がやや変化しているため、注意が必要ですが、「少人数(2〜4人)で外食や遊びに行った」については、1ヶ月間で「0回」と回答した人は39.8%と大幅に減っていることがわかります。ここだけ見ると、自主的な行動制限は緩んでいる面もあると言えそうです。

しかし、注目したいのが「大人数(5人以上のグループ)で外食や遊びに行った」との質問で、こちらについては1ヶ月間で「0回」と回答した人はいまだに80.7%も存在していました。2021年〜2022年2月の状況と比べれば「0回」との回答比率はやや低くなっていますが、この状況をどのようにとらえたら良いでしょうか。

「大人数での活動というのは控えられ続けている」、つまり、自主的な行動制限が続いている面があると言えるかもしれません。あるいはコロナ禍を機に「交友関係の少人数化」が進行した、とも言えるでしょう。社会のいたるところで大人数グループが形成される場そのものが衰退してしまったために、交友関係は少人数にならざるをえない状況を今回の調査結果は反映している可能性があります。

この点については、本調査の開始が2021年のコロナ禍の最中であり、それ禍以前の交友関係の規模については調査未実施ですので比較はできません。、コロナ禍以前から交友関係は少人数が「標準」だった可能性もあります。この辺りは、先行研究なども突き合わせたり、今後の調査によって交友関係の規模の動向をチェックし続けることで判断していくことができるでしょう。

Ⅲ . 「雰囲気」の中で分かれる個人の対策

この記事では、コロナ感染予防対策のあり方や行動制限について、過去調査と比較することで、現在の状況について考察をしてきました。様々な対策や制限が「緩んできた」と概ね結論づけることができそうです。

他方で、そうした「雰囲気」の中で引き続き注意深く行動する人もいれば、「人並み」以上に自由に行動をする人がいることもまた、同時に確認をしたいところです。コロナ禍は、人々の行動が「そろう」という非常に珍しい状況をもたらしましたが、その行動がどこからどのように緩んでいき、多様になっていくのか、そうした変化の一端を、今回のデータから垣間見ることができます。

この行動の差異は何を背景に生み出されているのか、こうした問いに対しても、今後さらに詳しい分析を進めていきたいと思います。

【謝辞】調査票の設計・データ整理・集計表の作成、分析は大川明李さんにご協力をいただきました。